主持编写我国第一部煤炭志书——燕达在住长辈陈明和为煤炭事业奋斗一生

从故事中搜集历史

在岁月中见证辉煌

从建国初期到如今,我国煤炭供应保障能力实现了跨越式提升。从弱小到强大,是一代又一代煤矿人赓续奋斗的结果。其中,最难的当属第一批“开山人”,他们用一生书写着名为勇敢者的传奇故事,夯实了中国煤炭事业的根基。陈明和就是这批人中的一员,为中国煤炭事业奉献了一生,也谱写出了精彩的人生篇章。本期,我们将继续为大家分享燕达在住长辈陈明和的故事。

陈明和

国内第一座立井井塔预建整移成功

1974年,陈明和来到煤炭工业部基本建设局,担任工程处处长。“有幸通过了全国的基层干部考核,我觉得到了新的岗位,能干的事情也就变多了。”陈明和谦虚地说道。

调任之后,发生了一件陈明和至今都感到受宠若惊的事情。担任基本建设局工程处处长不到一年,陈明和就被提拔为基本建设局副局长。此时的陈明和刚刚四十出头,用“诚惶诚恐”这四个字形容当时的心情再合适不过。他仿佛扛下了某种使命,认为只有自己在这个岗位上干得比别人更出色,才对得起组织这份沉重的信任。

1978年党的十一届三中全会召开以后,中国进入了新的历史发展时期。煤炭工业部根据1979年4月中共中央提出的“调整、改革、整顿、提高”的方针,于1979年5月开始进行煤炭工业的第二次大调整,一边调整,一边前进,煤炭基本建设工作又如火如荼地展开了。

淮北朱仙庄煤矿就是为了满足国民经济恢复而建设的矿区之一,设计年生产能力为120万吨。按照中国传统的矿井建设方法,建设和安装工程量非常大,施工期间将占用井口大约一年,严重影响井下工程的建设进度。陈明和在组织实施淮北朱仙庄煤矿矿井建设时,采用的方法是在井口附近预先建造井塔,等到井筒装备就绪后,将井塔推移到井口设计位置,调整和连通井上下提升设备和管道,使永久提升系统能很快运转。“这样能大大减少井筒占用时间,使矿井提前投产。”陈明和说。

1981年10月26日,淮北朱仙庄煤矿矿井井口附近预先建造的高62米的钢筋混凝土主井井塔成功地整体平移就位,成为国内首座预建整移成功的立井井塔。这一建设模式不仅是我国建筑设计施工方面的一项重大技术成就,也为缩短建井工期和推进我国煤矿事业的发展开拓了一条新路径。

在担任基本建设局副局长期间,陈明和还组织了三部立井施工装备会战,大幅度提高了立井施工机械化水平;并从德国引进了两台立井施工大钻机,提高了钻井装备水平。

参与大型露天矿重大装备会战获表彰

1982年,陈明和担任中国露天煤矿总公司总经理,煤炭工业部提出生产、基建并重的指导方针,实施“稳住东部,战略西移”的布局,重建资源勘探、设计和施工专业队伍,加强了新矿区建设。随后,大型露天矿重大装备会战提上日程。

为了更好地市场化开采和使用露天煤矿,1984年,煤炭工业部将露天办与建设总公司合并改名为中国露天煤矿总公司,负责统管中国的霍林河、伊敏河、元宝山、准格尔和平朔等五大露天煤矿。

陈明和回忆,这个时候国内露天煤矿的开采还主要依靠与国外合作,尤其以美国为主,国内自研设备尚处于落后阶段,成立公司也为后期设备会战打开了新局面。陈明和开始参与国务院大型露天矿重大成套设备会战,攻关露天矿开采大型设备。

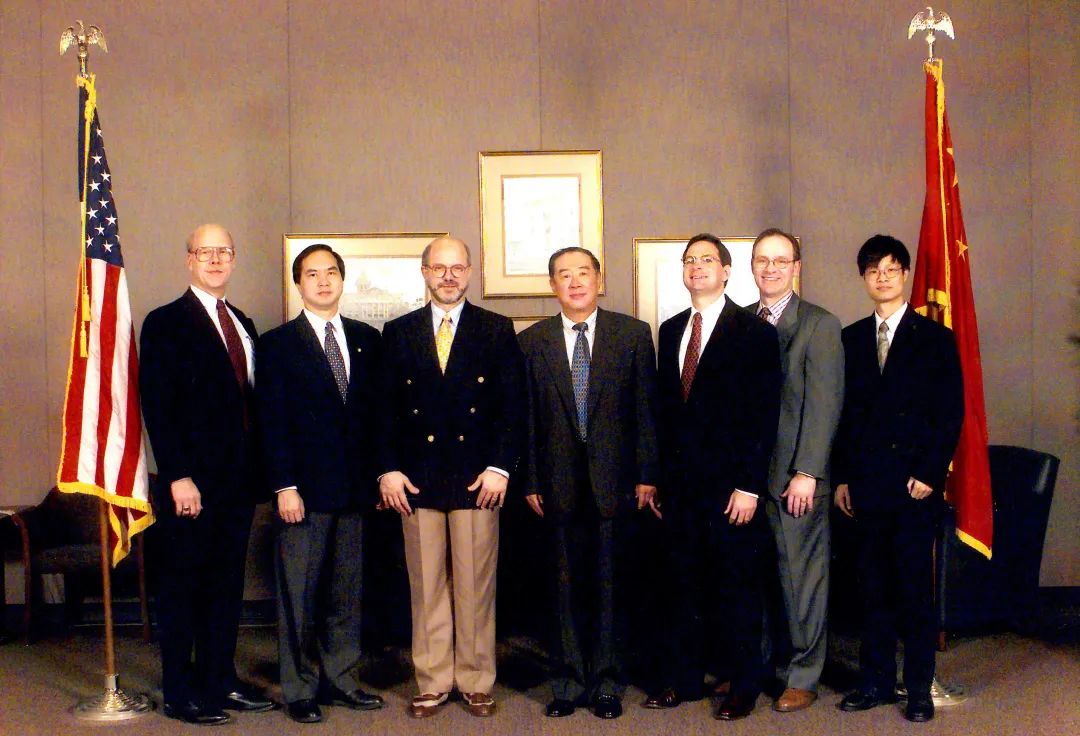

中国煤炭工业部与美国安然公司勘探煤层气合作协议签字仪式(第一排右五为陈明和)

1983年,“年产千万吨级大型露天矿成套设备”被国务院《关于抓紧研制重大技术装备的决定》列为首批入选的项目。其中,1000万吨级大型露天矿成套设备采用了自行设计研发的技术路线,主要攻关单——汽车开采工艺装备、连续开采工艺设备、半连续运输设备三套工艺装备及辅助设备。

会战实现了千万吨级露天矿单斗——汽车开采工艺成套设备的国产化,并于1987年通过国家鉴定。国家对参与会战的优秀榜样进行了表彰,陈明和就是其中之一。“现在我国的露天矿设备已经从跟随到了领跑世界的程度。”退休以后,陈明和依旧关注着中国露天矿装备的发展。

担任煤炭部安全监察局局长

从中国露天煤矿总公司离开后,陈明和又回到了煤炭部,担任安全监察局局长。自煤炭工业起步以来,开采安全问题,始终伴随其发展。“我国开始发展煤炭工业的时候,首先强调的就是安全生产。”陈明和说。

“煤矿开采肯定伴随很多小型事故,但是要称得上矿难的只有一起。”陈明和所说的便是中华人民共和国成立以来最严重的矿难——1960年5月9日的大同老白洞煤矿瓦斯爆炸事故。

“这场矿难带来了血的教训,如果机械化程度不高,煤矿开采就伴随着事故的可能,只有提高机械化水平,把人放在安全的地方,才能真正降低开采伤亡率。”陈明和说,这也是后期国家不断发起设备会战的原因之一,不仅为了提高产量,更为了矿场工人的安全。

陈明和在担任安全监察局局长期间,在煤炭部党组织的领导下,对安全教育尤其关注。机械化水平的提高,让矿场开采的安全系数提高,但是工人的安全意识却没有跟上。“安全教育、紧急情况处理和救护都非常重要,意识差了,一个小型的事故处理不当,就有可能变成灾难。”

陈明和又回到了经常跑矿井的状态,在全国各地的矿井转悠,检查安全生产情况。“只有工人的安全素质、操作技术,还有装备水平同步提高,煤矿安全问题才能真正得到解决,所以进一步加强了矿山救护队的安全培训,提升了设备安全。”他说。

为我国煤层气开发奠定良好基础

1988年4月,七届全国人大一次会议决定撤销煤炭部、石油部、核工业部和水利电力部,成立中华人民共和国能源部,陈明和上任能源部煤炭总工程师兼煤炭司司长。从1988年到1993年,他开始组织实施联合国关于中国煤层气资源调查及开发专项,项目圆满完成,并受到联合国开发计划署的表彰,为我国煤层气开发打下了良好的基础。

煤层气是指储存在煤层中,以甲烷为主要成分,以吸附在煤基质颗粒表面为主、部分游离于煤孔隙中或溶解于煤层水中的烃类气体。“说得简单一点,就是开采煤矿过程中产生的瓦斯气体。”陈明和说,开发利用煤层气不仅能抽离瓦斯,保障煤矿安全生产,而且煤层气属于清洁能源,能增加国内的清洁能源供应,减少温室气体排放,有着多重效益。

我国的煤层气勘探开发和利用主要经历了3个阶段。1952—1989年,处于矿井瓦斯抽放发展阶段。1989年以后,中国进入现代煤层气技术引进阶段。当时的能源部在1989年邀请美国有关煤层气专家来华介绍情况,并于同年11月在沈阳市召开了我国第一次煤层气会议,开启了煤层气地面勘探开发的新局面。

国家计委首次将煤层气勘探开发研究列入“八五”科技攻关项目,地方企业、全球环境基金(GEF)等也跟随资助设立了多个煤层气的研究项目,并在河北大城、山西柳林进行了煤层气的勘探试验。联合国开发计划署也资助我国开展“中国煤层气资源开发项目”,由能源部管理和组织实施,陈明和就是当时的主要负责人之一。

这个项目历时5年,项目完成后,受到了联合国开发计划署的表彰,为我国煤层气开发留下了宝贵的实践调查资料。其间,我国还大力引进了煤层气专用测试设备和应用软件,设备的引进和人员交流使我国在煤层气资源评价、储层测试技术、开采技术等方面取得了较大的发展。

中联煤层气公司代表和美国德士古公司代表的合影(左四为陈明和)

1996年以后,中国的煤层气产业逐渐形成新的发展阶段。为了加快我国煤层气开发,国务院于1996年批准成立了中联煤层气有限责任公司。公司由煤炭部、石油部、地矿部共同组建,陈明和担任公司第一任董事长。“这时候我实际上已经到了退休的年龄,但是身体还行,觉得自己还能继续干几年,于是到了1999年才退,延迟了五年退休。”陈明和说道。中联公司在国家计划中单列,享有对外合作开采煤层气资源专营权,由此揭开中国煤层气产业的新篇章。

同一年,“九五”国家科技攻关计划启动,设立了多个煤层气研究和试验项目,同期国家计委设立了“中国煤层气资源评价”国家一类研究项目。根据国家能源局最新统计,到2023年,中国煤层气产量达到117.7亿立方米,煤层气产量约占国内天然气供应的5%,成为国内天然气供应的重要补充。

编写中国历史上第一部完整的煤炭志书

陈明和的一生,在因缘际会中,始终和中国的煤炭事业发展紧密相连。45载为煤炭事业奋斗的故事,也在职业生涯的最后8年,编成了中国历史上第一部完整的煤炭志书——《中国煤炭志》 。“1992年开始,我们决定举全国之力,编写一本中国的煤炭志。”陈明和说,这是个宏大的工程,因为领导重视、机构完善、措施得力、作风过硬,最终完成任务。

我国不仅有悠久的文明史,也是发现、开发和利用煤炭最早的国家,更是当今世界上产煤、用煤大国,但在我国浩瀚的史料中,却缺乏一部记载煤炭行业和煤炭人的丰功伟绩的有分量的志书。“我们不能留下这样遗憾的事,《中国煤炭志》的编修工作,是历史赋予我们这一辈煤炭工作者的责任。”

存史、资治、教化,是历代修志、编史的目的。《中国煤炭志》当然也不例外。中国有着几千年的煤炭开发史,老故事很多。新中国成立后,在中国共产党的领导下,煤炭工业发生了翻天覆地的变化,要记述的内容更是丰富多彩。《中国煤炭志》 一套30卷,有3000万字,记录了煤炭历史、煤炭开发、煤炭工业生产等多方面的历史资料,在时间段上覆盖自有煤炭开采史至1990年。它填补了我国煤炭行业史志的一个空白,尤其是对于近现代以来的煤炭工业,是一本翔实的史料性大型志书。

像这样的史料性大型志书,编撰的过程并不容易。回忆起那段编志岁月,陈明和感慨万千。他说,《中国煤炭志》的各卷编者本着对历史负责、对人民负责的精神,在整个编纂过程中,尽可能详尽地查阅史料,客观地记述史实,特别是对中华人民共和国成立后的史料,更是认真反复筛选,去伪存真,力求使这套志书能够全面体现党和国家在各个时期对煤炭工业的方针政策,系统反映煤炭行业全貌,揭示煤炭工业发展规律,从而为煤炭工业的进一步发展提供借鉴。

作为编纂委员会副主任兼秘书长的陈明和要负责全国的统筹工作,广西、重庆、山东、内蒙古等全国许多省市,都留下了他的足迹。他将这本志书称为“精神文明建设的重要成果”。1997年2月17日,《中国煤炭志》被国家新闻出版署列为“九五”期间国家重点图书项目。

《中国煤炭志》在完成后,又经过了将近3年的精雕细琢,直到1999年6月下旬,编委会办公室组织了复审专家组,对全书稿件进行了全面审查,并逐篇进行了修改,经国家煤炭工业局党组批准后,才正式出版。历时8年多的修志工作到了这一天可以说“胜局已定”。陈明和认真思考着这8年的历程,说道:“这就是集中力量办大事。”

8年修志也造就和锻炼了一支讲奉献、肯吃苦、能打硬仗的队伍。陈明和记得,有的人为了赶进度,主动放弃了十分宝贵的出国机会;有的躺在病床上,边打点滴边审阅志稿;有的顾不得亲人生病、女儿高考,一心扑在修志工作上;也有的呕心沥血,最后倒在修志岗位上。陈明和说,“正是靠了这支政治强、业务精、作风正的队伍,我们才有可能取得今天的成绩。”

“这支队伍还有一个可贵之处就是协作精神强,团结气氛好。有些人善于收集、整理、归纳资料,有的善于分析综合、驾驭全局,还有的人思维敏捷、见解独到,在纷杂繁乱的问题面前往往一言解惑,推动工作开出新天地。这部志书就是这样,集众家之长,凝集体智慧,处处闪耀着团结拼搏精神的光彩。一部志书不发挥集体力量是绝对不行的。”

1995年,煤炭工业部领导接见煤炭系统全国劳动模范合影(第一排左六为陈明和)

陈明和还曾担任过中国煤炭学会第二届理事会副理事长、矿井建设及岩土工程专业委员会主任、中国矿业联合会副会长、中国爆破协会副会长等诸多社会职务,为中国煤炭事业奉献了一生。

下期预告

下期,我们将为大家分享燕达在住长辈李光晨的故事。在身边人眼中,李光晨是一名德艺双馨的艺术家。中戏舞台美术专业科班出身的他长年深耕舞台美术设计,为各类戏剧创作出一幅又一幅舞台背景佳作;他深爱着国粹京剧,用自己的创意笔触,将京剧人物一一描摹出来,让京剧四大名旦创造的经典人物形象深入人心;他深谙书法、国画、油画之道,并将毕生所学尽可能传授于后人……他用自己的严谨、专业,频频赢得同行的掌声,也用自己的豁达、善良参与慈善事业,获得了社会的认可。

新闻动态

- 2025-08-02

江南忆,最忆是杭州——燕达金色年华大讲堂带您漫游诗意江南

- 2025-07-30

手作美好,就在此时此刻——燕达养护中心“夏日限定 DIY”活动温情上演

- 2025-07-28

银龄挥杆展风采,乐享健康新生活——燕达养护中心2025年高尔夫友谊赛圆满收官

- 2025-07-28

盛夏欢歌庆生辰 燕达相聚情意浓——燕达养护中心七月集体生日会

- 2024-09-11

“燕达15分钟养老服务圈”都有什么?让入住长辈赞不绝口

- 2024-08-26

以学为乐 学有所为:燕达长辈用行动证明,学习是最好的养老

- 2024-08-24

89岁原中纪委副局级检查员李彦文“点赞”燕达:“医疗好才叫真的好!”

- 2024-08-20

91岁抗美援朝老兵关加瑞,如今和老伴在燕达过上了理想的享老生活